ブログ

陶花ブログ記事一覧

東京?ぞ焦雜

東京出張中、駒込の女子栄養大学の中にある、

レストラン松柏軒に行きました。

女子大に足を踏み入れるのは、初めての私。

・・・この歳になっても、なんかムズ痒いものです。

夜の7時少し前に門をくぐり中へ。

女子栄養大学さんの構内、4号館の5階に松柏軒はありました。

・・・私が?なぜ?ここに?・・・と思われるでしょうね。

実はこちらの理事長、香川さま御夫妻には、

家族ぐるみのお付き合いをさせて頂いており、

今回、お誘いいただき、参上した次第なんです。

私の友人、池江君も同席させていただき、懐石のコースを堪能させていただきました。

料理は勿論美味しかったのですが、

なんと云っても、料理の素材ひとつひとつのグレードの高さにビックリ。

さすが、学校!

料飲店さんを数店コーディネートしている私は、

原価率などと云う、イヤらしいことまで考えてしまいました。(=ごめんなさい)

香川さま、美味しいお料理とお時間をいただき、

本当にありがとうございました。

・・・また、今回の東京では、

ギャラリー陶花のこれからの新しい展開が決定したり、

新しい出会いなど、収穫の多い出張でした。

特にお世話になりました、銀座のS先生、

お忙しい中、お時間を作っていただき、また、いろいろな交渉まで・・・

本当にお世話になりました。=感謝です。

これからもよろしくお願い致します。

東京?I霑蠢

東京出張の最終日、

なんとか時間を作り、新宿から小田急線に乗りました。

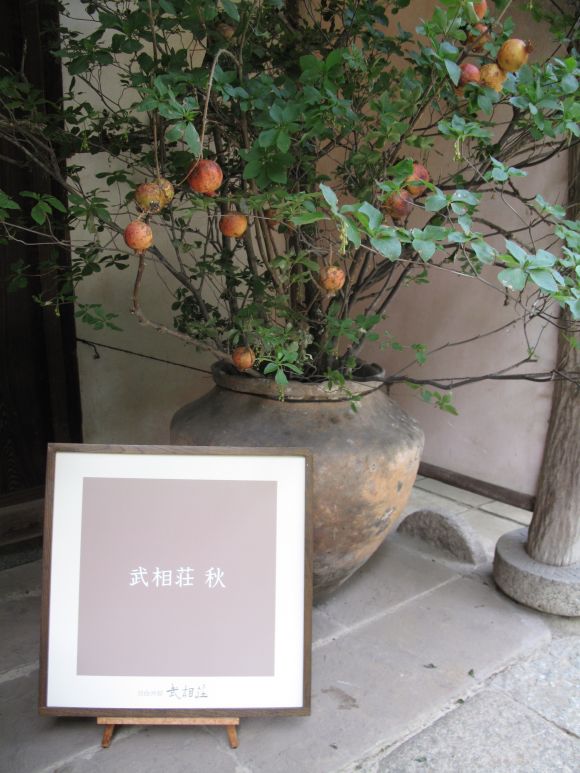

向かうは、町田市鶴川にある武相荘。

こちらの主人は、有名な白洲次郎、正子さん御夫妻。

9月1日(水)から開催している、

「武相荘−秋 〜次郎と正子の暮らし〜」展を

覗いて来ました。

暑〜い。と言っても、秋。

長屋門上の禅寺丸柿が向かえてくれました。

画像は母屋。

この中での撮影は禁止。

今回の「秋」展に相応しい作品ばかり、

荒川豊蔵、北大路魯山人、加藤清充、福森雅武、など・・・素晴らしい品々。

触れてみたいものですね。

四季折々の花々と白洲次郎、正子さんの愛した作品たちが、

いっしょに体感できる、ここ武相荘。

この次は、必ず、冬に!・・・楽しみです。

・・・今回、久〜しぶりに、

小田急線に乗ったのですが、沿線の変りようにビックリ。

大学時代、住んでいた経堂駅周辺も、高架になって・・・

20年の歳月は大きいですね。

東京??蕎麦成冨

なぜか、東京イコールお蕎麦。というイメージがある私。

うどんの町、宮崎から18歳で上京し、

荻窪の「本むら庵」さんで食した、あのお蕎麦。

今でも、強烈に覚えています。

・・・忘れられない衝撃でした。

今回は銀座と云うこと、また同業者のSさんからのススメもあり、

銀座中学校前、「手打ち蕎麦 成冨(なるとみ)」さんへ。

まず、そば前は、画像の「そば豆腐」から。

モダンでシンプルな店内。清掃も行き届いています。

次のそば前は、「そばがき」。

風味、食感ともに最高。お醤油が甘さを引き出してくれます。

これは外せません、宮崎ではあまり食べれない「穴子の天婦羅」。

パリパリ〜ホクホク〜

お酒との相性バッチリです。

また、骨煎餅も超カラッとしていて、酒菜として最高ですね。

そば前のお酒は・・・

ビールに始まり、伯楽星純米、飛露喜純米・・・

さすがイイお酒を揃えていらっしゃいます。

岡本作礼先生(唐津)のぐい呑をチョイスし、一杯。

至福の時間は続きます。

最後は「せいろ」でシメ。

約200年前の古伊万里の蕎麦猪口でいただくヒトクチは、

身体やアタマの中を元気にしてくれました。

器好きな方には、たまらないお店ですね。

東京?ゞ篋造猟

8月31日(火)の19時過ぎ、京都から新幹線で東京へ。

4月以来の東京。

今回は銀座、日本橋中心のお仕事で、重大な案件がある為、

初めて銀座に宿泊。

・・・やっぱり、大人の街って感じです。

画像は、早朝(5時5分)の和光さん。

銀座に宿泊しても、飲むのは新宿、六本木。

大学時代とまったく一緒。

・・・20年経っても、進化無しです。

ホントに、毎日毎日、暑〜い、東京でした。

なんと滞在した4日間、すべて35度以上。(=宮崎より、暑ーいです)

さすがに、この時間は〜と思っても、さっきまで飲んでいたアルコールが

汗となって沁みだしてきました。

恐るべし今年の夏。

・・・帰る路を忘れたようですね。(・・・呑んだ私といっしょですな。)

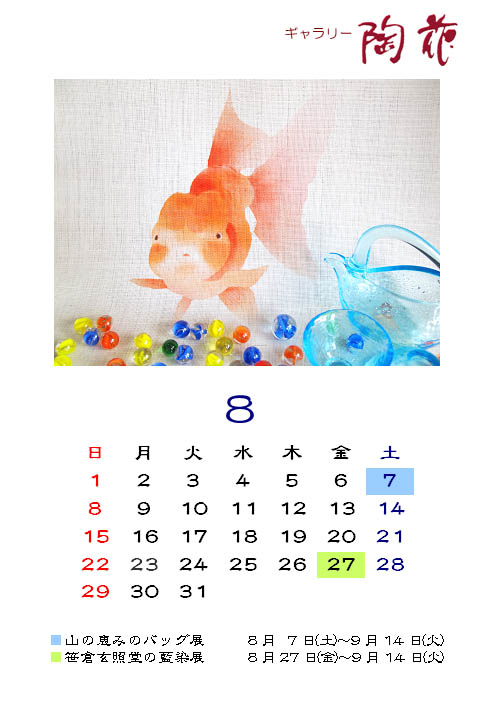

9月のDM

9月に入ってもまだまだ暑い今年のお天気ですが、

夕方にはちょっとずつ秋らしい太陽の日差しになってきましたね。

陶花の周辺ではとんぼも見られるようになりました。

今月のDMは一足早く、秋まっさかりの雰囲気の写真にしてみました。

敬老の日は9月20日(月)。

このDMの写真以上に真っ赤なうつわ「陽炎シリーズ」が今回種類も多めに入荷しています。

陶花1階店舗に展示中です。

赤い器は食欲も増し元気が出る色なので敬老の日の贈り物・還暦の贈り物にぴったりです。

是非ご覧くださいませ。

ところで、6月〜8月のDMを公開していませんでした…。

お楽しみにしていただいてるお客様がいるということを知り、まとめてコッソリ公開…。

6月は紫陽花とカエルの置物。住処に綺麗なアジサイが咲いたので見においで〜と手招きしているの図。

7月は「わんぱく坊主」。水浴びをするこどもにじゃれる子犬。どちらがわんぱくなんでしょう??

8月はガラスの酒器と金魚。どちらも夏らしいモチーフです。

今月18日(土)からはいよいよ堺克弘さんの個展が始まります。

そちらもぜひお楽しみに…。

スタッフ 池田

記事検索

最近の記事一覧

- 25.12.16

- 令和7年最後のお稽古

- 25.11.27

- トルコの被災地に図書館設立

- 25.11.22

- トルコキリム2025秋〜あと3日

- 25.11.17

- トルコのキリム展 2025秋

- 25.11.08

- 2026年干支「午年」の飾りもの

RSS(xml)フィード

Atom(xml)フィード

月別リスト

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年09月

- 2025年08月

- 2025年07月

- 2025年06月

- 2025年05月

- 2025年04月

- 2025年03月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年09月

- 2023年08月

- 2023年07月

- 2023年06月

- 2023年05月

- 2023年04月

- 2023年03月

- 2023年02月

- 2023年01月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年09月

- 2022年08月

- 2022年07月

- 2022年06月

- 2022年05月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年02月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年05月

- 2021年04月

- 2021年03月

- 2021年02月

- 2021年01月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年04月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2020年01月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年09月

- 2014年08月

- 2014年07月

- 2014年06月

- 2014年05月

- 2014年04月

- 2014年03月

- 2014年02月

- 2014年01月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年09月

- 2013年08月

- 2013年07月

- 2013年06月

- 2013年05月

- 2013年04月

- 2013年03月

- 2013年02月

- 2013年01月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年09月

- 2012年08月

- 2012年07月

- 2012年06月

- 2012年05月

- 2012年04月

- 2012年03月

- 2012年02月

- 2012年01月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年09月

- 2011年08月

- 2011年07月

- 2011年06月

- 2011年05月

- 2011年04月

- 2011年03月

- 2011年02月

- 2011年01月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年09月

- 2010年08月

- 2010年07月

- 2010年06月

- 2010年05月

- 2010年04月

- 2010年03月

- 2010年02月

- 2010年01月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年09月

- 2009年08月

最近のコメント一覧

- 2016-04-10 18:34:44|tohkablog|Sueさん、コメントありがとうございます。 はい、お豆ちゃ...

- 2016-04-09 00:38:48|Sue|わぁ、これはもう作品、ですね。一番手前のはお豆が入ってま...

- 2016-03-20 20:06:19|なのたん|すっかりお礼が遅くなりました。 教えていただきありがとうご...

- 2016-02-25 17:28:46|tohkablog|なのたんさま、コメントありがとうございます。 この画像の...

- 2016-02-24 23:14:42|なのたん|はじめまして。こちらの犬筥、初めて見るタイプです! お守り...