ブログ

陶花ブログ記事一覧

ネット販売の不都合について---復旧しました---

ネット販売品のご購入手続きの際に、

「このWEBサイトのセキュリティ証明書には問題があります」と表示され

ご購入手続きを進めることが出来ないとういう不具合が発生していましたが、

先ほど復旧いたしました。

ご利用のお客さまにはご不便をおかけし申し訳ありませんでした。

また今後このような表示が出た場合にも、

今後とも宜しくお願い致します。

スタッフ 池田

ネット販売の不都合について

現在、システムの不都合により、

ネットでの販売が出来ない状態になっています。

ご注文をお受けし、お買い物が出来なかったお客さま、

また、堺克弘さんのネットショッピッグ開始をお待ち戴いていたお客さま

本当に、ごめんなさい。

あと2時間数分後(8時30分頃)に、WEB担当の池田が出勤し、対処致します。

また、サイト管理会社に連絡をとり、早急に問題解決を図ります。

この度は、ご迷惑をお掛けし、大変申し訳ございませんでした。

※陶花ブログに、コメントでシステム不都合をお知らせいただきました、

くみこさま、悲しい思いをさせ、本当にごめんなさい。

また、ご連絡、ありがとうございました。感謝申し上げます。

堺克弘作品ネット販売について

先ほど(19時過ぎ)から、冷たい雨。

ここ南国宮崎も、

一雨ごと、一日ごとに、寒さが増して来るのでしょうね。

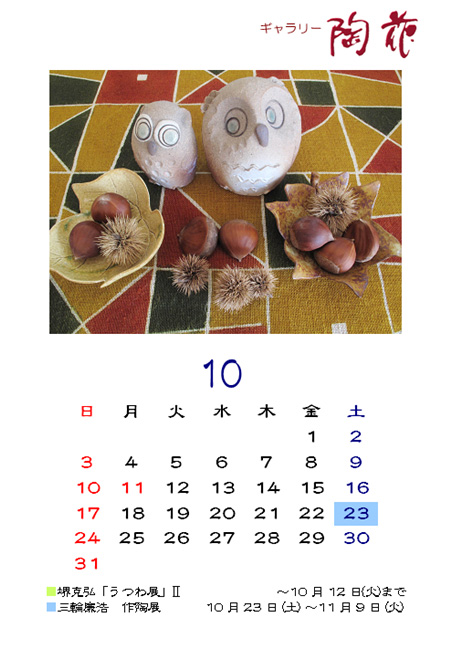

さて、「堺克弘 うつわ展2」もいよいよ大詰め。

22日間とロングランの個展でしたが、もう、残り4日です。

達成感を感じながらも、

もう少しで終了することが、何処か寂しさも覚える不思議な個展です。

最後まで、作り手、堺克弘さんの想いを、

お客様にお伝えできるよう、スタッフ皆、精一杯頑張ります。

・・・大変、お待たせしました。

堺克弘作品のネット販売を、明日9日(土)18時より開始します。

WEB担当の池田と私でセレクトした作品、約50点です。

システムの都合により、一斉に18時スタートが出来ませんので、

十数分かけて、すべての作品をUPいたします。

陶花のギャラリーでは、もう完売してしまった、

マグカップやロックカップ、また皿や鉢などなど・・・

今はここ(ネット)でしか買えない作品ばかりとなっています。

是非、明日アップする「堺克弘特集ページ」をご覧ください。

堺克弘うつわ展2もアト6日

今日の宮崎は秋晴。

少し寒いくらいが、ナゼか気持ちいい感じになっている私。

心地よい風が、身体の中まで、キレイにしてくれそう。

さて、本日、陶花はお休み(毎週水曜定休)でしたが、

ナンヤカンヤ〜がありまして、全員出勤。

・・・実のある1日でした。みんな、お疲れ様でした=

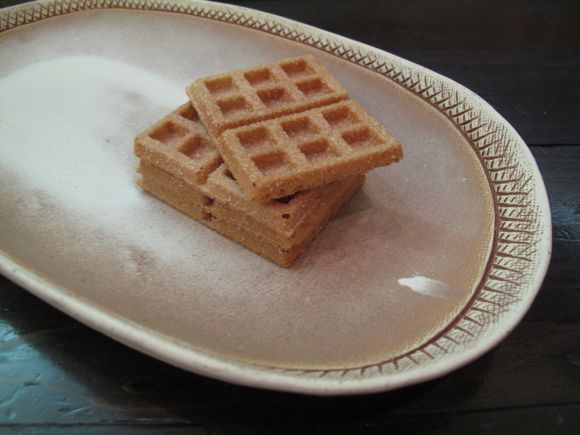

小判盛皿・ホワイト(¥5,460)

堺克弘さんの個展も、あと6日。

今週末の連休あたりが最後の山場かな?・・・さあ、ラストスパートです。

まだまだ、作品はゴザイマスので、

是非、お越しくださいね。

(でも、マグカップなど、カップ系は完売してます・・・スミマセン)

さて、小判盛皿に乗っているのは、「シュガーファースプレーン」

SKさんのお父様より戴きました。

ウエファースの新しいカタチなのでしょうか、

初めての食感なのに何故か懐かしい感じもします。

この他に頂戴した、ショコラやビトウィーンも美味。

ありがとうございましたー。

取鉢・ブラウン(¥3,150)

画像の取皿の上には、Sさまより戴いたあられ。

これは銀座中条さんの「豆乳あられ 焼とうもろこし」です。

しっかりとしたトウモロコシの味わいと軽やかな食感。

やめられない止まらない〜って感じの「あられ」なんです。

おかきやあられの生地は、餅米でできています。

この餅米を水のかわりに、

豆乳で旨みたっぷりに炊き上げた逸品、

それが「豆乳おかき」「豆乳あられ」だそうです。

この他にも、この中条さんのほぼ全種類を戴き、

今日は、スタッフ皆で、

楽しい楽しい「おやつの会」を開催することが出来ました。

Sさま、ありがとうございました。

記事検索

最近の記事一覧

- 25.12.16

- 令和7年最後のお稽古

- 25.11.27

- トルコの被災地に図書館設立

- 25.11.22

- トルコキリム2025秋〜あと3日

- 25.11.17

- トルコのキリム展 2025秋

- 25.11.08

- 2026年干支「午年」の飾りもの

RSS(xml)フィード

Atom(xml)フィード

月別リスト

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年09月

- 2025年08月

- 2025年07月

- 2025年06月

- 2025年05月

- 2025年04月

- 2025年03月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年09月

- 2023年08月

- 2023年07月

- 2023年06月

- 2023年05月

- 2023年04月

- 2023年03月

- 2023年02月

- 2023年01月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年09月

- 2022年08月

- 2022年07月

- 2022年06月

- 2022年05月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年02月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年05月

- 2021年04月

- 2021年03月

- 2021年02月

- 2021年01月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年04月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2020年01月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年09月

- 2014年08月

- 2014年07月

- 2014年06月

- 2014年05月

- 2014年04月

- 2014年03月

- 2014年02月

- 2014年01月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年09月

- 2013年08月

- 2013年07月

- 2013年06月

- 2013年05月

- 2013年04月

- 2013年03月

- 2013年02月

- 2013年01月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年09月

- 2012年08月

- 2012年07月

- 2012年06月

- 2012年05月

- 2012年04月

- 2012年03月

- 2012年02月

- 2012年01月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年09月

- 2011年08月

- 2011年07月

- 2011年06月

- 2011年05月

- 2011年04月

- 2011年03月

- 2011年02月

- 2011年01月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年09月

- 2010年08月

- 2010年07月

- 2010年06月

- 2010年05月

- 2010年04月

- 2010年03月

- 2010年02月

- 2010年01月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年09月

- 2009年08月

最近のコメント一覧

- 2016-04-10 18:34:44|tohkablog|Sueさん、コメントありがとうございます。 はい、お豆ちゃ...

- 2016-04-09 00:38:48|Sue|わぁ、これはもう作品、ですね。一番手前のはお豆が入ってま...

- 2016-03-20 20:06:19|なのたん|すっかりお礼が遅くなりました。 教えていただきありがとうご...

- 2016-02-25 17:28:46|tohkablog|なのたんさま、コメントありがとうございます。 この画像の...

- 2016-02-24 23:14:42|なのたん|はじめまして。こちらの犬筥、初めて見るタイプです! お守り...